Geteilte Stadt

Linz 1945 – 55

8. Mai 1945: Der Krieg endet, die Zeit der Besatzungsmächte beginnt. Die Donau wird zur Demarkationslinie, die das Mühlviertel vom restlichen Land trennt und somit auch Linz in zwei Zonen teilt – in einen russischen Norden und einen amerikanischen Süden.

Woran erinnern sich jene, die damals in Linz gelebt haben? Fast jede/r Zeitzeug*in weiß von den alliierten Wachposten an der Brücke zu berichten. Von langwierigen Kontrollen der Russen und der Furcht der Amerikaner vor Ungeziefer, der sie mit DDT begegneten. Der legendäre Satz von Landeshauptmann Heinrich Gleißner: „Wir haben die längste Brücke der Welt. Sie beginnt in Washington und endet in Sibirien“, hat sich gleichfalls tief ins kollektive Gedächtnis gegraben. Die Erzählungen über die ersten Besatzungsjahre drehen sich oft um die Versorgungslage. Unzureichende Lebensmittelkarten, kaum genießbare Schulausspeisungen und Transporte unterernährter Kinder in die Schweiz werden erwähnt, ebenso die aus verwurmten Erbsen bestehenden Lebensmittelspenden der Sowjets und die in einem scharfen Kontrast dazu stehenden üppig gefüllten CARE-Pakete aus Amerika. Den täglichen Kampf ums Überleben führen nicht nur Urfahraner*innen und Linzer*innen, sondern auch tausende Heimkehrer*innen, Displaced Persons und Flüchtlinge, die die Kapazität der ohnehin schon überfüllten Stadt zu sprengen drohen.

Unabhängig von der Besatzungszone gibt es eine starke Sehnsucht nach Ablenkung aus der Misere, sei es durch kulturelle oder sportliche Aktivitäten. Die Gründung der Neuen Galerie, der Bau des Sportstadions auf der Gugl und eine blühende Theaterszene sind Zeugnisse für eine langsame Rückkehr in die Normalität. 1947 wird in der Voest der erste Hochofen nach dem Krieg angeblasen, zwei Jahre später revolutioniert das LD-Verfahren die weltweite Stahlproduktion.

Nach und nach verschwinden Bezugsscheine für Lebensmittel und Textilien, die Geschäfte füllen sich wieder mit Waren. Der erste Selbstbedienungsladen Österreichs öffnet nach amerikanischem Vorbild 1950 seine Pforten in Linz. Der Nachholbedarf ist nach der jahrelangen Rationierung gewaltig: Zunächst wird der Hunger nach lang entbehrten Lebensmitteln gestillt, dann folgt die Phase der Neueinkleidung, gegen Mitte der 1950er-Jahre richtet man sich die Wohnung neu ein. Wäre die Stadt nicht besetzt, könnte man recht zufrieden sein.

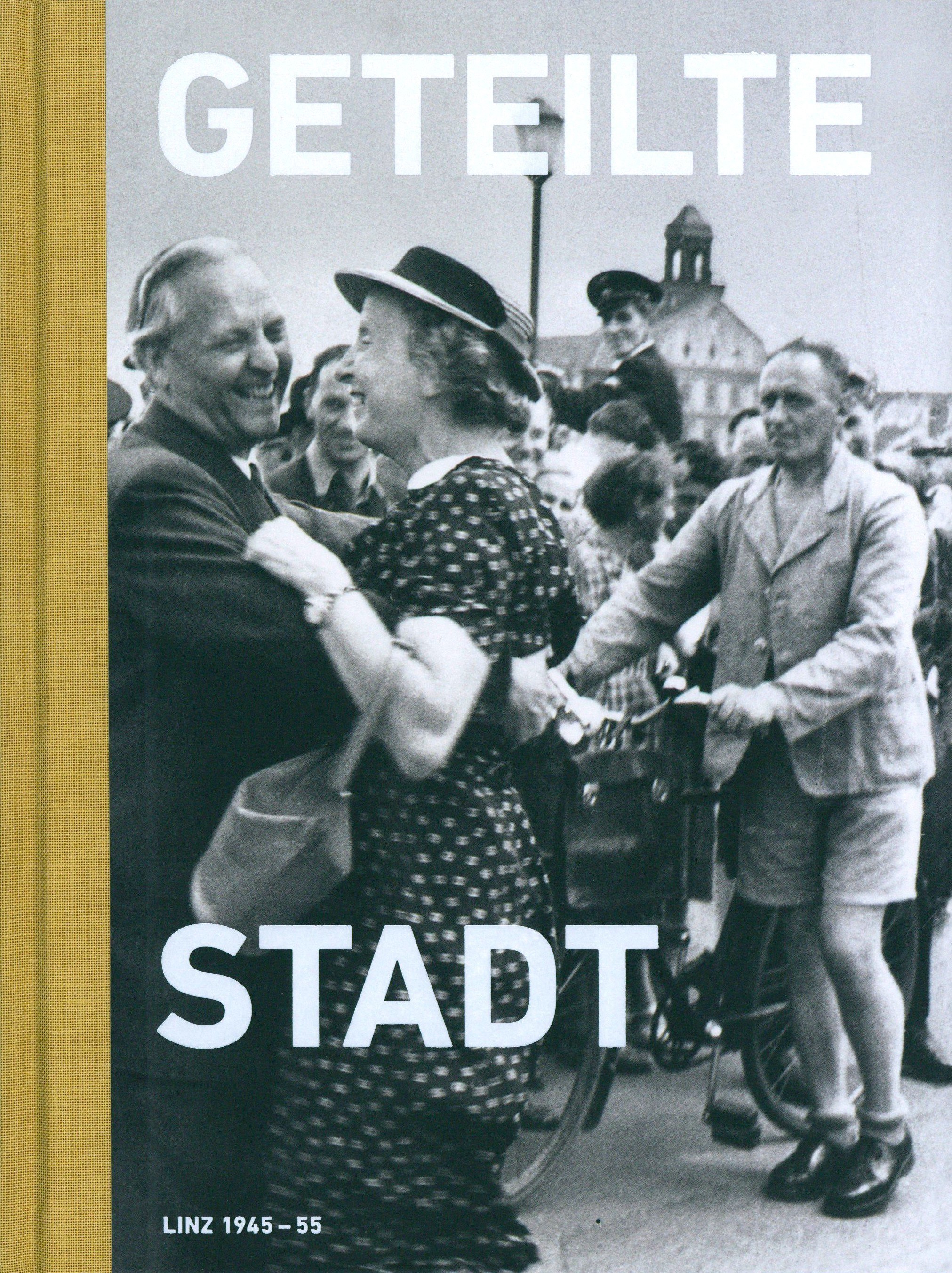

Als 1953 die Brückenkontrollen aufgehoben werden, feiert die ganze Stadt. Und als Bürgermeistersgattin Elmira Koref zu diesem Anlass mit Landeshauptmann Gleißner auf der Nibelungenbrücke Walzer tanzt, tanzt Linz gleichzeitig in das Konsumzeitalter hinein.

Das Stadtmuseum Nordico hat für diese Ausstellung seine umfassende Fotosammlung durchforstet und präsentiert ein großes Konvolut daraus zum ersten Mal der Öffentlichkeit. Neben dem fotografischen Schwerpunkt sind zahlreiche originale Dokumente aus der damaligen Zeit zu sehen. Ergänzt wurden die Stücke aus den museumseigenen Beständen um großzügige Leihgaben aus öffentlichen Institutionen und von privaten Leihgeber*innen und Zeitzeug*innen. Wertvolle wie ebenso kuriose Gebrauchs- und Alltagsgegenstände sowie Relikte aus der militärischen Besatzungszeit ergänzen die historische Aufarbeitung der Besatzungszeit in Linz. In extra für die Ausstellung produzierten Videos kommen Zeitzeug*innen mit ihren persönlichen Geschichten der Linzer Nachkriegszeit zu Wort.

Kurator*innen: Klaudia Kreslehner, Georg Thiel

Ausstellungsarchitektur: any:time Architekten